当展览沦为“文化废墟制造机”

2025-03-16 10:56:24 点击:

当展览沦为 “文化废墟制造机”,这是一种极为令人惋惜且值得深刻反思的现象,背后涉及到多方面的原因以及带来了诸多不良影响,以下是具体的分析:

现象产生的原因

过度商业化的驱使:

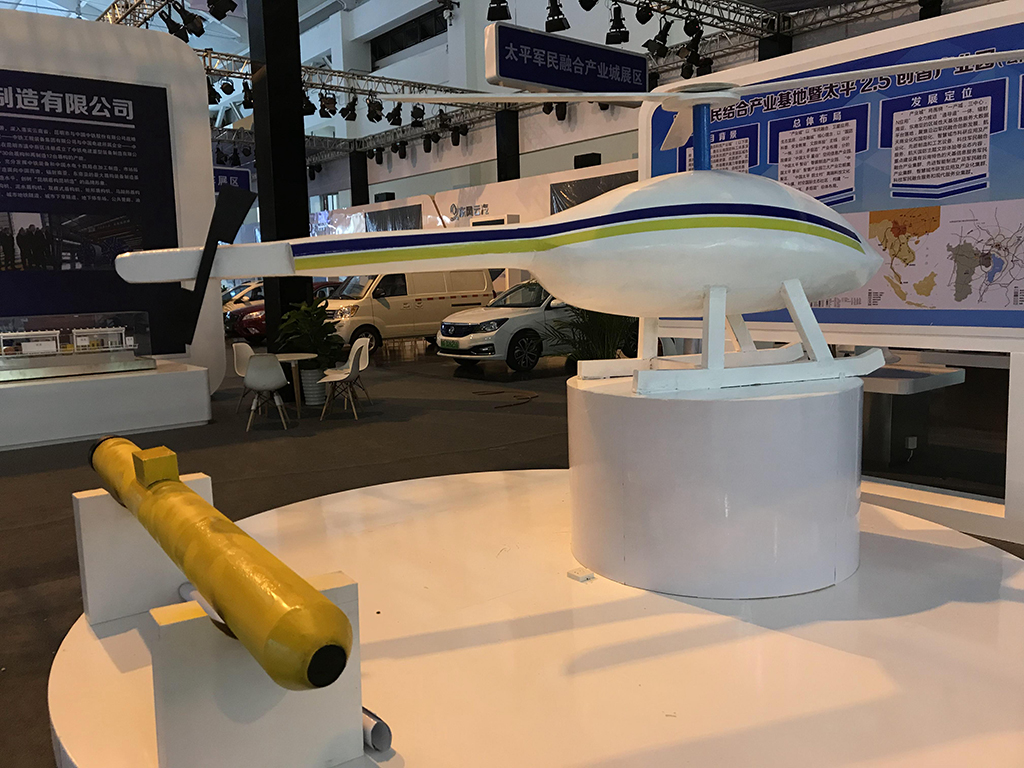

在当今市场环境下,部分展览主办方过于追求经济利益,将展位出租、门票销售等商业营收作为首要目标。为了吸引更多参展商和观众,往往只注重形式上的华丽和噱头,而忽视了对文化内涵的深入挖掘与呈现。比如一些艺术展览,本应着重展示艺术品背后的创作故事、艺术流派的传承与发展等文化内容,但却沦为了商家展示商品、推销产品的平台,文化元素被商业广告所淹没,展览结束后,除了留下一些商业宣传的痕迹,并没有真正传播和沉淀下有价值的文化,仿佛制造了一片 “文化废墟”。

为了迎合大众的短期娱乐需求,展览可能会大量堆砌流行元素、网红打卡点等,看似热闹非凡,实则缺乏对文化底蕴的坚守。这些流行元素往往具有时效性,展览一过便迅速被遗忘,难以留下长久的文化印记,长此以往,展览就变成了不断制造一时热闹却毫无文化深度留存的 “废墟制造机”。

缺乏专业的策展与文化引导:

专业策展人在展览中起着至关重要的作用,他们负责规划展览的主题、挑选展品、设计展示逻辑等,是文化传播的关键引领者。然而,当前有些展览缺乏专业策展团队的精心策划,策展人专业素养不足,无法从文化角度对展览进行科学合理的架构。例如在历史文化展览中,展品的陈列毫无逻辑顺序可言,无法展现出历史发展的脉络,观众参观完后依然对相关历史文化一知半解,展览未能起到传承和弘扬文化的作用,最终只留下混乱无序的展示现场,如同文化废墟一般。

现场讲解、宣传资料等文化引导环节也常常被忽视。没有专业且深入的讲解,观众很难真正理解展品所蕴含的文化价值,只能走马观花式地观看,使得展览的文化传播效果大打折扣,展览结束后自然难以留下有意义的文化痕迹,沦为了 “文化废墟制造机”。

对文化可持续性的忽视:

很多展览在筹备和举办过程中,没有考虑文化的可持续发展,只是着眼于当下的展示。对于一些濒临失传的传统技艺、小众文化等,没有通过展览进行有效的保护和传承规划,仅仅将其作为一次性的展示内容。比如某些民俗文化展览,展示完相关民俗物品后,并没有后续跟进的传承推广举措,随着展览结束,这些民俗文化依然面临着无人问津、逐渐消亡的困境,展览就像制造了短暂存在后又归于荒芜的 “文化废墟”。

展览结束后的资源处理不当也体现出对文化可持续性的漠视。一些具有文化价值的展品、展示道具等往往被随意丢弃或存放不当,未能得到妥善的再利用或保存,导致文化资源的浪费,使得展览从文化传播的契机变成了破坏文化资源、制造 “文化废墟” 的源头。

带来的不良影响

文化传承受阻:展览本应是文化传承的重要载体,当它沦为 “文化废墟制造机” 时,观众无法从中汲取到真正有价值的文化养分,难以对优秀的传统文化、艺术等产生深入的了解和认同,这无疑会阻碍文化在代际间的传承,使得许多珍贵的文化瑰宝面临失传的风险,文化的延续性遭到破坏。

公众文化认知偏差:这种只重形式、缺乏文化内涵的展览容易误导公众对文化的认知,让人们以为文化就是表面的热闹和一时的潮流,而忽略了其深厚的底蕴和内在价值。长此以往,公众对文化的欣赏水平和追求也会停留在浅显的层面,不利于整个社会文化素养的提升和文化氛围的营造。

文化资源浪费:大量具有文化价值的展品、展示道具等没有得到合理利用和保存,造成了文化资源的浪费,同时也使得后续想要深入研究、再次展示这些文化资源变得困难,削弱了文化资源的可利用性和可持续发展能力。

要改变展览沦为 “文化废墟制造机” 的现状,需要展览主办方增强文化责任感,重视专业策展团队建设,强化文化引导,同时关注文化的可持续发展,让展览真正成为传播文化、传承文化的有力平台,而非制造 “文化废墟” 的源头。

现象产生的原因

过度商业化的驱使:

在当今市场环境下,部分展览主办方过于追求经济利益,将展位出租、门票销售等商业营收作为首要目标。为了吸引更多参展商和观众,往往只注重形式上的华丽和噱头,而忽视了对文化内涵的深入挖掘与呈现。比如一些艺术展览,本应着重展示艺术品背后的创作故事、艺术流派的传承与发展等文化内容,但却沦为了商家展示商品、推销产品的平台,文化元素被商业广告所淹没,展览结束后,除了留下一些商业宣传的痕迹,并没有真正传播和沉淀下有价值的文化,仿佛制造了一片 “文化废墟”。

为了迎合大众的短期娱乐需求,展览可能会大量堆砌流行元素、网红打卡点等,看似热闹非凡,实则缺乏对文化底蕴的坚守。这些流行元素往往具有时效性,展览一过便迅速被遗忘,难以留下长久的文化印记,长此以往,展览就变成了不断制造一时热闹却毫无文化深度留存的 “废墟制造机”。

缺乏专业的策展与文化引导:

专业策展人在展览中起着至关重要的作用,他们负责规划展览的主题、挑选展品、设计展示逻辑等,是文化传播的关键引领者。然而,当前有些展览缺乏专业策展团队的精心策划,策展人专业素养不足,无法从文化角度对展览进行科学合理的架构。例如在历史文化展览中,展品的陈列毫无逻辑顺序可言,无法展现出历史发展的脉络,观众参观完后依然对相关历史文化一知半解,展览未能起到传承和弘扬文化的作用,最终只留下混乱无序的展示现场,如同文化废墟一般。

现场讲解、宣传资料等文化引导环节也常常被忽视。没有专业且深入的讲解,观众很难真正理解展品所蕴含的文化价值,只能走马观花式地观看,使得展览的文化传播效果大打折扣,展览结束后自然难以留下有意义的文化痕迹,沦为了 “文化废墟制造机”。

对文化可持续性的忽视:

很多展览在筹备和举办过程中,没有考虑文化的可持续发展,只是着眼于当下的展示。对于一些濒临失传的传统技艺、小众文化等,没有通过展览进行有效的保护和传承规划,仅仅将其作为一次性的展示内容。比如某些民俗文化展览,展示完相关民俗物品后,并没有后续跟进的传承推广举措,随着展览结束,这些民俗文化依然面临着无人问津、逐渐消亡的困境,展览就像制造了短暂存在后又归于荒芜的 “文化废墟”。

展览结束后的资源处理不当也体现出对文化可持续性的漠视。一些具有文化价值的展品、展示道具等往往被随意丢弃或存放不当,未能得到妥善的再利用或保存,导致文化资源的浪费,使得展览从文化传播的契机变成了破坏文化资源、制造 “文化废墟” 的源头。

带来的不良影响

文化传承受阻:展览本应是文化传承的重要载体,当它沦为 “文化废墟制造机” 时,观众无法从中汲取到真正有价值的文化养分,难以对优秀的传统文化、艺术等产生深入的了解和认同,这无疑会阻碍文化在代际间的传承,使得许多珍贵的文化瑰宝面临失传的风险,文化的延续性遭到破坏。

公众文化认知偏差:这种只重形式、缺乏文化内涵的展览容易误导公众对文化的认知,让人们以为文化就是表面的热闹和一时的潮流,而忽略了其深厚的底蕴和内在价值。长此以往,公众对文化的欣赏水平和追求也会停留在浅显的层面,不利于整个社会文化素养的提升和文化氛围的营造。

文化资源浪费:大量具有文化价值的展品、展示道具等没有得到合理利用和保存,造成了文化资源的浪费,同时也使得后续想要深入研究、再次展示这些文化资源变得困难,削弱了文化资源的可利用性和可持续发展能力。

要改变展览沦为 “文化废墟制造机” 的现状,需要展览主办方增强文化责任感,重视专业策展团队建设,强化文化引导,同时关注文化的可持续发展,让展览真正成为传播文化、传承文化的有力平台,而非制造 “文化废墟” 的源头。

- 上一篇:云南风云会展有限公司的服务优势有哪些? [2025-03-18]

- 下一篇:展览业的经济贡献为何沦为“罗生门”? [2025-03-16]